水道管は、気温がマイナス4度以下になると凍結しやすくなります。

水道管が凍結してしまうと、水が出なくなるばかりでなく、水道管が破裂してしまうおそれがあります。

凍結させないうちに、早めの対策を行いましょう。

凍結しやすいところ

屋外でむき出しになっている(保温材が損傷した場合も同様)

屋外でむき出しになっている水道管は凍結しやすい場所です。

風当たりの強い建物の北側は特に注意が必要です。

また、保温材が損傷していたり、壁面と保温材に隙間がある場合、そこから凍結する危険性が高くなります。

給湯器本体および給湯器まわりの給水管・給湯管

給湯器本体および給湯器まわりの給水管・給湯管や給水元栓も凍結しやすい場所です。

特に給湯管本体の内部にある配管は薄く、凍結した場合破裂しやすいため、注意が必要です。

一般的な給湯器には凍結防止機能が組み込まれていますが、電源プラグを抜くと作動しないため、ご注意ください。

(詳しくは機器取扱説明書でご確認ください)

浴室、洗面、トイレ、洗濯機の蛇口など

室内でも、暖房施設のない浴室やトイレなどは、真冬日が続いて日中も気温が上がらない時などは室温も下がるため、蛇口などの金属部分から凍結することがあります。

学校・アパート等の貯水槽流入管・流出管

貯水槽施設周辺の配管部が凍結すると、施設全体の水道が使えなくなる可能性があります。

一般家庭に比べ、凍結箇所の特定や解凍するのに時間を要するため、施設への影響時間が大きくなります。

凍結してしまったら

ぬるま湯をかけて解凍するか、自然に溶けるのを待ちましょう

蛇口や水道管が凍結してしまったら、自然に溶けるのを待つか、蛇口や水道管にタオル等をあて、ぬるま湯をかけてゆっくり解凍してください。

※熱湯をかけると水道管の破損につながりますので、必ずぬるま湯で行いましょう。

凍結させないために

凍結を防止するには、水道管や屋外栓を保温することが有効です

屋外でむき出しになっている水道管は、発泡スチロール製の保温材の取付が効果的です。

ただし、保温材が損傷していたり外れていたりすると凍結しやすくなりますので、定期的に点検・取替をお願いします。

さらに、凍結防止ヒーターの取付がより効果があります。

夜間お休み前に、蛇口から水を出しておく

夜間は外気温も低く、凍結しやすくなります。

水は流れている状態だと凍結しづらいので、蛇口から箸の太さほどの水を流しておくことで凍結を防ぐことができます。

また、水道管や給湯器等の水を抜くことができる場合は、あらかじめ水を抜いておくことも効果的です。

破裂による被害を防ぐために

止水栓(元栓)の位置を事前に確認してください

水道管が破裂した場合、まずは水を止める必要があります。

止水栓はメーターボックス内にありますので、普段からご自宅のメーターボックスの位置を確認し、止水栓を操作できる状態にしておくことが重要です。

事前に止水栓の操作方法を確認しておきましょう!

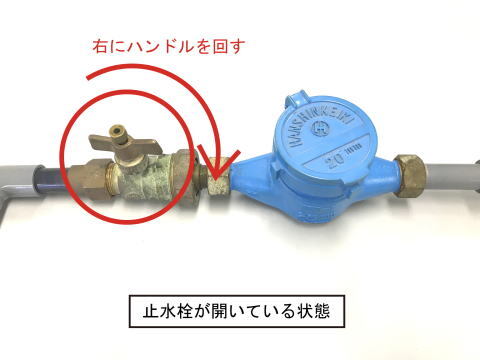

【例1】逆止弁付きボール止水栓の場合

止水栓のハンドルを右に90度回すと止水します。

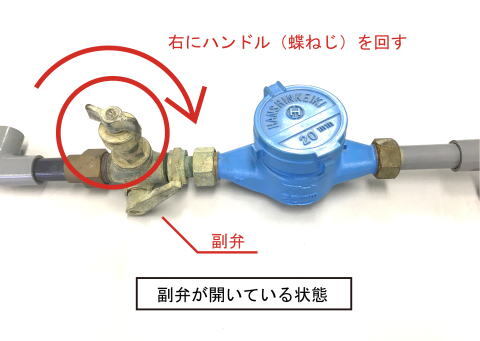

【例2】丙止水栓の場合

止水栓のハンドル(蝶ねじ)を右に回していくと閉まります。

(構造はご家庭の蛇口と同じですので、止まるまで右に回してください)

止水栓のハンドル(蝶ねじ)が経年劣化等で重い・固い場合や、水の止まりが悪い場合は、副弁を倒してください。

(ただし、副弁は補助的なものですので、完全に止水はできません)

※経年劣化等で止水栓の動きが固い・水が止まらない等、修理を必要とする場合は、上下水道課工務第一係までご連絡ください。

水道管が破裂してしまったら

メーターボックスの中にある止水栓を閉め、加茂市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

空き家やアパート等の、普段人がいない施設について

凍結するおそれのある冬季間、空き家やアパート等の空き部屋・普段人がいない施設など、常時水道を使用しない場合は、止水栓を閉めておくことで破裂による被害を防ぐことができます。

また、冬季間使用することがない場合、中止の手続きをしていただければ、上下水道課で水を止めに伺います。

手続きの方法は、上下水道課業務係までお問合せください。